第十七章:春深花又开

惊蛰那日,雁初在江南的雨里遇见个穿蓝布衫的少年。他背着半篓草药,篓边插着支开得正艳的锦雀花,花瓣上的水珠滚落在青石板上,像极了当年苏州坟前的露水。

“这花能治心慌呢。”少年见她盯着花看,挠挠头解释,“俺们村医说的,当年有位带银簪的姑娘,在学堂后墙种下第一株,现在满山都开了。”雁初摸着鬓边的银簪,忽然想起十年前在西北学堂窗台上摆的那盆花——原来风早把种子吹到了更远的山谷。

少年领着她去看村里的义仓。新修的仓房比苏州的更宽敞,梁上悬着块木牌,“泽被乡邻”四个字笔锋遒劲,竟是当年那个追风筝的领头少年所题。“他现在是县太爷啦,说要让沈夫人的法子,在咱这儿生根。”守仓的老婆婆端来热茶,茶碗底沉着片锦雀花瓣,“每年花开时,他都来添新米,说这是‘续春’。”

归途中,雁初在渡口的石碑上看见新刻的字。是首民谣,讲的是“衔种的雁”如何把花带到天涯,最后一句被雨水洇得模糊,却能看清“春深时,花自归”。摆渡人说,这是去年个穿红裙的小丫头刻的,她娘是岭南绣娘,绣的锦雀帕子,如今在船上当信物呢。

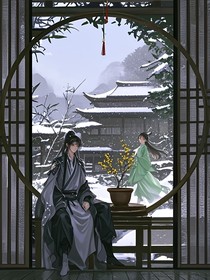

回到京城时,庭院里的锦雀花已爬满了花架。锦雀的背更驼了,却仍在花下翻晒药材,只是竹匾里多了些陌生的药草——是雁初从各地寄回的种子,如今都成了能治病的药材。“萧珩在整理新的善举录呢,”她指着案上的卷宗,“说要给每个种花人,都记上一笔。”

萧珩的白发已如雪,却在看见雁初带回的民谣拓片时,眼睛亮得像年轻时。“你看这句,”他指着“花自归”三个字,笔尖在纸上轻轻点,“像不像你娘当年说的‘种子认土’?”案头的《楚府往事》里,新夹了片西北的锦雀花瓣,旁边写着日期,正是少年说的“花开满山”那天。

入夏后,雁初收到封来自海外的信。信封上贴着张锦雀花邮票,是个商人从波斯带回的,说那边的贵族都爱种这种“来自东方的善花”。信里夹着片异域的锦雀花瓣,比中原的更肥厚,像块小小的胭脂。

“原来花比人更会走。”雁初把花瓣夹进新写的《天下花录》里,这本书已记满了二十七个地方的锦雀花,每一页都画着花形,旁边注着当地的故事。书脊上,萧珩题的“春无尽”三个字,正映着窗外掠过的雁影。

七夕的花灯会上,有个扎羊角辫的小姑娘举着盏新灯。灯影里,雁初撒种的模样与沈夫人分粮的身影重叠,旁边还画着朵从未见过的锦雀花,花瓣边缘泛着金边。“这是西域来的花种,”小姑娘奶声奶气地说,“先生说,好花要和故事一起,走得远远的。”

雁初忽然想起那年雪夜撒向天空的种子。此刻抬头,看见满街的花灯都映着锦雀花影,像条流淌的星河。远处传来新的童谣,唱的是“银簪照路,花种引路,天涯处处,皆是归途”,调子比十年前的更轻快,却藏着同样的暖意。

夜深时,她在花架下埋下新收的种子。泥土里,去年的花根已盘成了团,像只温暖的手,托着新的希望。萧珩和锦雀的身影在月光里依偎,鬓边的白发与花影交错,分不清哪是岁月,哪是春光。

雁初轻轻拍了拍泥土,忽然明白:所谓归巢,从不是回到起点,而是让每段走过的路,都长成新的家;所谓花开,也从不是一季的盛放,而是让每个埋下善意的人,都活成了春天。

明年的种子,该往哪里去呢?她望着天边的星子笑,银簪在月光里闪了闪,像颗刚落进土里的种子。

锦雀归巢提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

- 永夜星河:离歌为笙

- “永夜为暮离歌为笙”-“我本是黑暗中的人你的出现却让我看到了一丝光亮”“是你闯进了我的永夜带来了满天星河.”-“子期,这世间不只是慕瑶姐姐在......

- 1.4万字8个月前

- 捡了只白眼狼

- [纯原创!纯原创!有不懂的可以私信或者评论区问我也行,每日一更,大概1000字。]重剧情,感情线的话不太明显哦,相信我,后期包甜的。小提示,......

- 1.1万字7个月前

- 倾世疯魔

- 大梁朝的京都,盛世繁华背后,隐藏着一个令人闻风丧胆的名字——疯批美人叶倾歌。她出身名门叶府,容貌倾城,才情无双,本应一生荣耀。然而,一场家族......

- 1.0万字4个月前

- 权势与美妻

- 一次意外夺走了她的命,却阴差阳错地穿越了,而且还穿越到了一个历史上没有的国度,在哪里她是丞相的千金京城第一才女,原本以为可以开始一次无忧无虑......

- 2.0万字3个月前

- 墨蓇

- 江阔与段怀川的江湖之旅充满诡异,这里的一件件离奇事件,背后究竟隐藏着什么?一起来揭晓答案吧!

- 0.5万字2个月前

- 一生再见

- 作者也不知道说啥嘻嘻,在这里面姚可儿和江遇并不是男女主,也没有男女主,只是以他们为中心来写周围的事,友情友情是友情!不是爱情啊!

- 1.6万字2个月前