一刻钟

在老唱片的针脚里,时光蜷成一枚琥珀。

落满灰尘的唱针轻轻划过黑胶密纹,沙沙声里漫出祖母纳鞋底的节奏,铜线在老式缝纫机上织出雁阵南飞的轨迹。

我总爱在暮春三月翻开那本生锈的相册,泛黄的照片洇开三十年前的梅雨,青石板路上撑着油纸伞的少女,裙摆沾着新鲜的栀子花香。

那年祖屋拆掉老式木窗时,一扇格子窗里飞出无数纸蝴蝶。

它们是被遗忘的情书碎片,被陈年月光染成Vintage的杏色,在空中盘旋出上世纪的华尔兹。

我对着满天纸屑打了个喷嚏,鼻尖却撞到樟木香——母亲旧衣箱底的旗袍,月白杭纺上绣着半醒的金鱼,鳞片在暮色里泛着泪光。

原来时间从未隐匿,它只是化作衣物褶皱里未干的酒渍,在每个怀旧的瞬间复苏成烫金的诗句。

街角咖啡馆的留声机总在黄昏播放《September》,爵士鼓点敲碎了橱窗里的古董座钟。

磨砂玻璃映出我歪坐在天鹅绒沙发的剪影,而玻璃外是雨幕中模糊的煤气灯。

邻座的老妇人用银色勺子搅动拿铁,那声响竟与摇椅腿与木地板的摩擦合辙押韵。

墙上挂钟的秒针在镜框间舞蹈,分针划过罗曼史,时针丈量着中年危机——怀旧原来是一场永不停摆的华尔兹,舞伴们在时间的舞池里交换着褪色的勋章。

祖父的旧怀表躺在书房的玻璃柜,蓝钢指针凝固在凌晨三点。

那恰是夜航船靠港的时刻,渔火在浪尖跳最后的踢踏舞。

祖父说那时候海边总停着生锈的蒸汽船,烟囱吞云吐雾像吞云吐雾的老水手。

我枕着那块青铜怀表入眠,金属的温度在脉搏里化作潮汐声——原来时间的质地并非单向直线,而是铜绿长在记忆边角,生出斑驳的回声。

秋分时节总梦见校门口的糖炒栗子摊。白色蒸汽裹着陈旧的糖纸,封存着少年时代的运动会。

我们用粉笔在操场边画下生长曲线,测量着身高与秘密的拔节声。那些在课桌底下传递的涂鸦纸条,折痕里藏着未寄出的暗恋,如今在旧书堆里发芽,长成天花板上摇晃的吊灯,把年轮投在褪色的墙纸。

我在阁楼翻出母亲的结婚照,婚纱裙摆上停着只橙黄的虎甲虫。

它在照片之外的世界里化了蝶,却在影像里永生。

父亲的钢笔字迹从信纸洇到相框边缘,洇成水墨山水里不归的孤舟。

原来怀旧是时间施的魔法,把有形之物凝成琥珀,让记忆在转瞬即逝与永恒之间找到平衡点——那些被定格的瞬间,恰是时间最温柔的注脚。

冬至夜总想起奶奶的织补篮。羊毛线团在炭炉边打盹,化作毛衣上跳跃的火焰纹样。

祖孙俩在炉火边数羊毛卷,数着数着就数到指甲缝里的月光。

后来奶奶的手指变成松木雕塑,毛衣却在衣柜深处继续生长,袖口泛起波浪似的绒毛。

打开衣橱的瞬间,樟脑丸与羊毛的气息裹挟着三十年光阴,把怀旧变成可触摸的气候。

清明扫墓时拾到枚生锈钥匙,它开过哪扇老木门?

锈迹斑斑的齿纹记录着谁的童年迷藏?

我把它别在钥匙链上,从此听见叮当声里有老房梁虫蛀的呢喃。在地铁站台的喧嚣里,那枚钥匙轻轻叩击铁轨,震落了候车人西装上未干的雪花。

原来怀旧是时间的考古,我们都是怀揣着青铜钥匙的拾荒者,在记忆的废墟里寻找能打开时光宝盒的密码。

那个雨季我在旧书店找到首诗,墨迹里藏着丁香般的惆怅。

诗笺泛黄的弧度吻合着纸伞的轮廓,雨丝在窗棂上编织着未完成的网。我数着书页里的蝴蝶标本,它们翅膀上的水渍,恰似被时光凝固的泪滴。

原来怀旧是文字与自然的共谋,把散落的音韵串成珠链,在每个潮湿的午后绽放成回忆的矿脉。

我在老车站等一趟永远不会来的绿皮火车,车轮碾过月台青砖的回声,化作候车室老式挂钟的滴答。

广播里播报着二十年前的列车时刻,音波中飘出龙井茶的香气。

检票口的老员工用印章盖下木质车票,那沉闷的声响,竟与远方传来的汽笛共鸣。

怀旧原是时间的回声定位,我们站在当下这个声呐点,探测着被岁月沉没的故人与往事。

一些随笔罢了提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

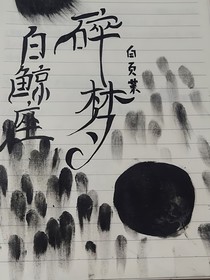

- 碎梦之白鲸神明

- 天空中的鲸鱼……在海里泡着的云朵……

- 2.3万字6个月前

- 谢绝凌

- 在这个宇宙中,女主角就如同那破晓前的孤星,身披一袭神秘的面纱,让人难以捉摸。似乎命运之神特意为她安排了一场跌宕起伏的剧本,她的故事像是一首待......

- 1.7万字5个月前

- 幽梦若影

- 恍恍惚惚,一世纠葛宛若大梦一场…………我是谁,我在哪,未来如何,过去如何……一剑穿心而过,往日师徒情深,呵……………前世今生,何其荒唐,值得......

- 16.9万字3个月前

- (重生)美人面

- 原创双男主炮灰美人重生文甜宠主角绝美非快穿每个世界都是不一样的人各种类型供君挑选~

- 13.5万字3个月前

- 穿进了乙百游戏后

- 姜秀无意中穿进了自己设计制作的古代修仙乙百游戏中。好消息,每个女主的个性喜好她都了解;坏消息,她们早就有了自主意识。

- 38.4万字3个月前

- 烈焰蝶影——虚妄的八芒星

- 二人重新回到了那个噩梦世界,不知为何无法脱困,一个关键人物归还她们的自由,让这三个伤痕累累的心治愈,仿佛那个人物就是这个噩梦世界的……创作者......

- 2.0万字2个月前